3件目

小学校統合に伴う学校施設跡地の利用と避難所活用について

【質問】

小学校の統廃合により、廃校となった校舎や跡地の今後の在り方について、市民から不安や期待の声がある。廃校となった学校は、地域の記憶とともに歩んできた大切な場所だ。これを活かして地域の活性化につなげるとともに、近年多発する自然災害に備えた防災機能を確保することも重要な視点と考える。

次の3点について質問する。

先ず、既に廃校となっている施設について、避難所指定や投票所指定など、どのような実績があるのか。

次に、民間活用、地域主導の取り組みの可能性について、全国的に地域のコミュニティスペースやカフェ、体験施設などに再活用する事例が増えている。市内でも、地域住民や民間事業者との協働により、施設が新たな価値を生む場として活用される可能性があると考えており、民間提案などをどのように受け入れていくのか。

3点目は、学校施設の所在する場所は、歴史的にもその地域の安心安全の拠り所であり、敷地面積や建物構造の面で、災害時の避難場所としての機能を担うポテンシャルがある。施設を民間に譲渡、売却する場合であっても、災害時には地域住民の避難場所として使用可能な状態を維持できるよう、防災拠点、避難所としての再整備と避難所機能の継続に関する条項を設けることを、市の方針で掲げることを提案する。併せて、各方面隊ごとの防災センターの整備の現状と、豊中地域の今後の計画と見通し、並びに場所について学校跡地の一つに整備することの考えを問う。

【答弁】

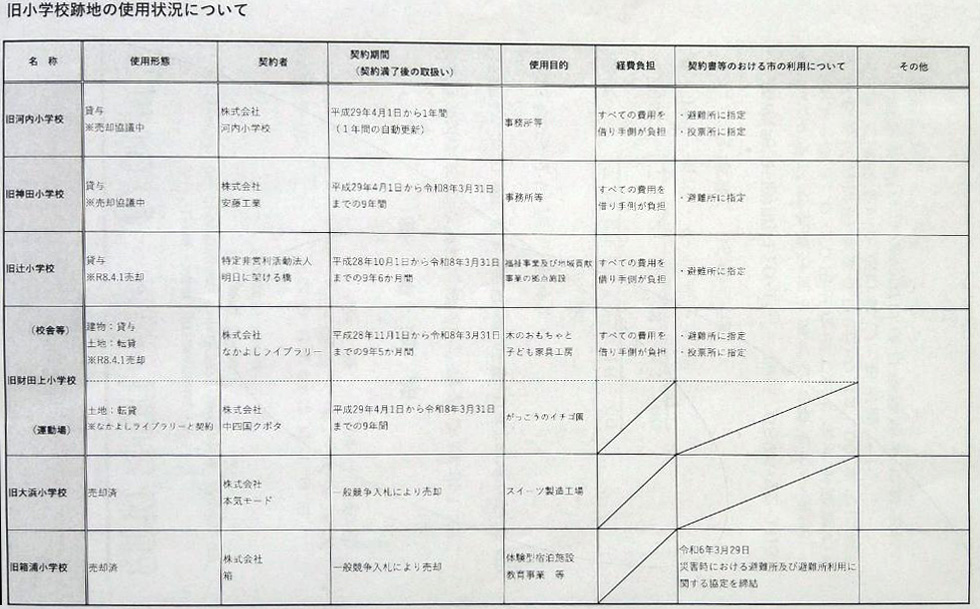

学校施設跡地について、役割を終えた公共施設は行政目的がなければ、公募による売却をするとして進めている。実績としてはこのようになっている。

民間活用、地域主導の可能性は、公募による売却となるため、購入した事業者のノウハウにより、有効に活用するものと考えている。地域と事業者が協働することで、公共施設を取得することができれば、地域主導の活用も可能だと考える。

条件付き売却については、これまで売却物件に特段条件を付したことはない。公募による売却においての条件付けは今後の検討課題だと考えている。防災センターの再編計画では、各方面隊に1か所設置することとしている。令和8年度以降に建て替えを計画している第4分団との併設の施設を検討している。消防団や関係者と協議して候補地を選定していく。

【再質問】

入札参加における特段条件が、豊中地域でなぜ絶対必要なのかは、この地域の真ん中に南北に竿川が横たわり、液状化する可能性があるという地形的な課題があるからだ。小学校が使えなくなれば、指定避難所の数は9か所から5か所となる上に、七宝山エリアには避難所が0となる。

さらに、桑山2,200人と比地大1,700人の住民が2小学校以外の避難所に集中すると、豊中地域の人口の4分の1に当たる4,300人が加わることとなる。それに対し、分散避難すればこれまで実施してきた避難所運営の訓練も生かされる。また、大人数での避難所で発生した性被害や伝染病も抑止できる。地形的にも歴史的にも人口分布からも避難所の位置は重要である。

市民の安心安全が大前提であり、条件付き売却の条項がなければ民間譲渡には反対だ。豊中地域の学校跡地の避難所の在り方を考えるきっかけとして、全市域の避難所の再編を実施すべきだ。

【答弁】

現状において指定避難所が十分であるとは考えていない。民間施設など協定により指定し避難所を確保しているところだ。小学校跡地を売却した場合であっても、借主の協力を得て、緊急避難場所や指定避難所として継続できるよう協議を進める。

令和7年3月末に内閣府より南海トラフ巨大地震の被害想定が見直しされており、県独自の被害想定についても本年夏ごろに公表される予定となっている。

指定避難所と緊急避難場所を分けるなど、再編は必要だ。新たな民間施設の指定に向けた協議を行い実施していく。