令和7年第4回定例会 一般質問・3

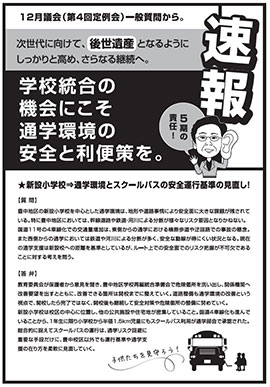

3件目 新設小学校における通学環境とスクールバス運行基準の見直しについて

質問

豊中地区の新設小学校を中心とした通学環境は、地形や道路事情により安全面に大きな課題が残されている。近年、通学途中における交通事故や犯罪のリスクに加え、気候変動による猛暑など、子どもを取り巻く環境は一層厳しさを増している。

特に、豊中地区においては、七宝山方面からの通学路は、幹線道路や鉄道、河川によって生活圏が分断されており、安全な動線の確保が困難な状況がある。加えて、国道の4車線化により交通量が増加することで、横断個所や周辺道路の危険性が高まり、国道より東側に居住する子どもたちにとっては、通学時の事故リスクが高まることが懸念されている。

現在の通学支援は距離を基準とした判断が中心となっているが、実際には道路構造や交通量、鉄道、幹線道路や増水危険のある河川による分断という要因が通学の安全に大きな影響を与えている。こうした地理的、交通的条件を総合的に考慮した通学リスクの把握が不可欠であることに対する考えを問う。

答弁

教育委員会が保護者から意見を聞き、豊中地区学校再編統合準備会で危険個所を洗い出し、関係機関へ改善要望を出すとともに、改善できる箇所は開校までに進めている。道路整備についても、通学環境の改善という点で、開校したら完了ではなく、開校後も継続して安全対策や危険個所の整備に努めていく。

豊中地区新設小学校は校区の中心に位置しており、近隣公共施設や住宅などが密集していること、国道の4車線化も進んでいることから、1年生に限り小学校から半径1.5km以上の児童もスクールバスを利用できるよう、先月(11月)末に学校再編整備統合準備会の通学部会において承認を得たところだ。

距離に加え、道路構造や交通量、また分断要因、気象条件などにより、総合的に捉えた通学リスクを考えると、スクールバスは、そのリスク回避に重要な手段だと思われる。今後は、豊中地区に限らず市全体としてスクールバスの運行を把握したうえで、必要に応じて運行基準や通学支援の在り方を柔軟に見直していくことを協議検討していく。

令和7年第4回定例会 一般質問・2

2件目 三豊市独自の脱炭素社会と流域治水について

質問

本年度の姿勢方針で掲げる「三豊市独自の脱炭素社会」は、温室効果ガスの削減だけにとどまらず、吸収量を増やすことで自然と共生し、環境そのものを地域の価値に変えていくという、まさに三豊市らしい循環型の環境経営の姿だと感じている。

一方、気候変動による線状降水帯や集中豪雨など自然災害の激甚化が進む中、流域全体を対象にした治水の重要性はかつてないほど高まっている。9月議会における「流域治水について」の質問で、市長は「流域全体を対象とした抜本的な治水効果を本市だけではなく県・国とも緊密に連携し、さらに民間の知見も取り入れて成し遂げたい」と答弁している。これは防災、環境、産業を一体と捉える三豊市の方向性であり、気候変動への対応を守るだけでなく、新しい価値を生み出す地域戦略と位置付ける姿勢こそ三豊市独自の脱炭素社会と流域治水をつなぐ大きな鍵になると考える。

山間部に降った雨水をただ「集めて流す」のではなく、森林や農地、ため池、遊水地などを活用し「溜めて流す」ことで緩やかに排水していく流域治水の考えをより積極的に取り入れることはできないか。これが、激甚豪雨に強く、持続可能な地域経済にも波及する自然共生のまちづくりを実現する鍵と考える。

脱炭素、森林整備、農地保全、河川治水、さらに地域産業といった分野は、それぞれ国の所管省庁によって制度が分かれており、小規模な事業の積み重ねにとどまる懸念がある。複数の国庫補助金や交付金を組み合わせて活用すれば、環境施策にとどまらず、地域の土木事業や林業、農業を将来につなぐ投資にもなりうると考える。

「三豊市独自の脱炭素社会と流域治水」を、循環型の環境経営と位置付けることにより、地域の産業育成や雇用創出につなげていくという視点の考えを問う。

答弁

上流域に位置する森林は、二酸化炭素の吸収源であるだけでなく、雨水の浸透促進や土壌流出防止の役割なども果たし、緑のダムとも呼ばれている。近年では全国的に森林の価値が高まり、健全な森林維持が求められ、その財源として森林環境譲与税の交付がある。森林整備計画に基づいた森林の整備、保全の動きが活発化している。

平野部に広がる水田も森林と同様に炭素貯留機能を備えており、流域全体にある資源を活用したカーボンオフセットの新しい取り組みも、産業振興や地域活用の持続可能性を高める有効な手段の一つだと認識している。

地域の市民とともに、川上から川下までが一体となって脱炭素という視点と、循環と防災の両立を念頭に、流域全体での治水の実現、持続可能な強いまちづくりに向けて取り組みを強化していく。

財源調達は、流域治水を海から山まで一体的に進めることは、防災、治水、利水、環境、農地、森林など多くの分野にまたがることとなる。流域全体を面的に捉え、効率よく整備していくという現場に立脚した「分野別の横断型のプロジェクト」として、財源を多層的に組み合わせて確保していく。

どうすれば、より多くの財源を引っ張ってこられるか、関係部局で連携し国や県に対して要望の声を上げていく。

令和7年第4回定例会 一般質問・1

令和7年の12月議会は、今任期最後の一般質問の場となりました。3件の質問をしましたのでその報告をします。

1件目 みとよ市民病院に対する経営支援について

質問

全国の自治体病院の経営状況は、令和6年度決算で約86%の病院が赤字になるなど、過去最悪の水準にある。自治体病院の経営悪化は単に経営上の問題にとどまらず、地域医療の存続そのものに直結する重大問題だ。人件費の上昇や物価高騰による医療費の増加に対して、診療報酬の改定は十分とは言えず、構造的に黒字経営が困難な状況が続いている。

財政支援が不十分な状況においても、救急医療、災害医療、精神医療、小児医療、感染医療などは収益性が低く、民間病院だけでは十分に提供できないため、自治体病院が政策医療として担っているのが現状だ。

高齢化、人口減少が進む中、民間医院の閉院も想定されることから、市民病院の必要性は一層高まるものと考えられる。市民の地域医療の最後の砦として、市民病院は経営努力に取り組むのは当然として、それでも赤字が生じた場合、その負担を市が責任を持つことにより、持続可能な経営の確保に向けた経営支援の考えを問う。

答弁

みとよ市民病院は民間病院では十分に担えない政策医療を行っている。地域に不足する外来医療、精神科や坂出市以西の地域で必要数に達していない回復期の入院医療、夜間休日の救急対応に加え、災害時の広域救護病院などの役割を担っている。コロナ禍では、感染症医療の最前線として、発熱外来、PCR検査や抗原検査、ワクチン接種など地域住民の命と健康を守る役割を果たしてきた。

不採算の医療や救急医療、感染症医療を十分に受けられる環境が整っていなければ、市民の安心が損なわれ、地域全体の暮らしに大きな影響を及ぼすため、市民病院の持続可能な運営は不可欠であると考える。経営改善の取り組みを進め、医師確保、病床の見直し、患者サービスの効率化など、あらゆる手段を講じて経営の立て直しを図っていかなければならない。

物価高騰などによる社会的要因もあるが、まず病院の自助努力を徹底し、そのうえで資金不足する場合は、貸し付けなどによる経営支援を検討し、病院の継続に向けて適切に対応していく。地域医療を守るという観点から必要な支援を行い、地域医療の充実と市民生活の安心につなげられるよう全力を尽くしていく。

令和7年第3回定例会 一般質問

流域治水について

質問

豊中町本山地区の治水対策について、本年6月議会で貯水池の整備を計画する際、大雨時の流量の調査が必要であるとの課題があることが示された。それは、昨今の激甚化する豪雨が大きな要因であるからだといえる。河川改修や遊水地といった点での対策だけでは限界があり、近年の学術研究では流域全体で雨水を溜め、遅らせ、浸透させる流域治水の考え方や、農地、森林、都市緑化の多面的機能を活かす分散型の取り組みの重要性が指摘されている。

こうした取り組みを進めるためには、市単独ではなく国・県の補助制度を最大限に活用することが不可欠だ。

次の4点について質問する。

①本山地区の治水対策について、従来の改修や遊水地整備に加え、流域の考え方をどのように取り入れていくのかを問う

②水田や農地を雨水の一時貯留機能として活用し、森林整備や住宅エリヤの雨庭など多機能を組み合わせた取り組みを進める可能性について問う

③住民、研究者、企業との共創による治水対策を進める方針について問う

④国・県の助成制度について、市として流域治水計画を策定し、複数の省庁にまたがるパッケージ提案を行う姿勢について問う

答弁

一点目の質問に対しては、本山地区の治水対策として、現在、市河川である加奈子川の改修計画により、地域の安心安全の確保に取り組みを進めているところだ。流域治水については、行政だけでなく周辺自治体、民間事業者、地域住民など多くの関係者が連携して水害を防ごうとするものだ。その理念や方向性は十分理解している。昨今の短時間集中豪雨が発生する中、抜本的な解決方法の模索のため、今後取り組んでいく必要性についても強く感じている。

二点目の水田や農地、森林、宅地部の雨庭といった自然環境の持つ多面的な機能を活用することは、近年の気候変動に対応した新たな治水手法の一つとして注目されている。自然の機能を活かした治水の在り方についても、今後の気候変動への対応や持続可能なまちづくりの一環として国・県の動向を注視していく。

三点目については、行政だけではない地域住民や研究機関、企業などの多様な主体と連携し、共創によって進めていくことが重要だ。そのためには、制度的な整備や地域の合意形成、役割分担の明確化などの検討が必要だ。地域に根差した防災力向上や学術的知見、技術力を活用した新たな治水手法の導入により、幅広い可能性を有している。

四点目については、流域治水の考え方が広まる中、国・県においても補助制度や支援策が整備されつつある。市の実情に適する制度であれば、選択肢の一つとして活用を検討していく。豊中町本山地区だけでなく、市内の他の浸水地域も踏まえた計画策定が必要だ。

流域全域を対象とした抜本的な治水効果を、国・県とも緊密に連携しながら、加えて民間の知見を導入し成し遂げたい。

再質問

4点について再質問する。

1.香川県では、西讃ブロック流域治水プロジェクトを立ち上げ、関係機関が連携した流域治水対策を進めている。そこを足掛かりとして、民間の知見を取り入れた総合治水対策に発展させていくことはできないか。

2.農地、森林、雨庭などの多面的機能の活用について、例えば、農地の一時貯留機能を検証する試験的事業や、公園や公共施設に雨庭を設けるなど、先進事例を調査研究し、モデル事業に着手するい考えはあるか。

3.住民、研究者、企業との共創について、行政だけでは流域治水は実現できない。市としてリーダーシップを発揮する考えはあるか。

4.国・県補助制度の獲得と流域治水計画の策定について。複数の省庁にまたがるパッケージ提案を行う考えはあるか。

再答弁

一点目の西讃ブロック流域治水プロジェクトは、県、市町、四国森林管理局、気象台等、行政を中心とした取り組みだ。市内では主要な県河川である高瀬川流域、財田川流域が対象だ。市の役割である小河川の河川改修に取り組んでいるところであり、このプロジェクトにおける関係機関との情報共有や流域治水に必要な対策の検討を強化し、総合力による治水対策の実現を図る。

2点目の多面的機能の活用は、農地の洪水抑止機能を積極的に説明していく。森林整備や雨庭は、全国の先進自治体では公園や公共施設への雨庭導入が進められている。事例を調査研究し、実証的な取り組みを模索していきたい。

3点目の共創の具体的実施については、県とも連携し、西讃ブロック流域治水プロジェクトに基づく具体的な計画の準備を進めるとともに、地域とともに持続可能なまちづくりを進めていく。

4点目の流域治水計画策定については、西讃ブロック流域治水プロジェクトに参画し、役割を果たしていく。市としても、水害対策を推進する重要な機会だととらえ、国・県の補助制度の活用を視野に入れ、関係機関と連携しながら具体的事業を提案していく。

まとめ

流域治水の技術のベースにあるのが、自然の機能を強化するという理念であるグリーンインフラだ。流域全体の多様な人々の協力が不可欠であり、洪水を防ぐだけではなく、生物多様性の保全や地域経済の発展など、様々な地域課題も解決しながら一緒に洪水防御していくという手法がふさわしい。

まさに、三豊市独自の地球温暖化対策であるともいえる。

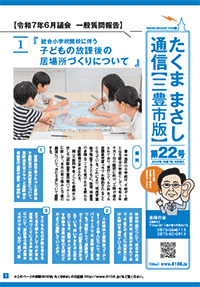

たくままさし通信22号

議会運営委員会視察研修(R7年度) 報告3

加西市は、兵庫県播州平野のほぼ中央に位置している。面積150㎢、人口約40,000人の農業が基幹産業の一つであるとともに、古くは北条の宿があった歴史のあるまちだ。また、三洋電機発祥の地であることから、産業技術を活かした【アラジン】商品の人気で、「ふるさと納税額」は60億円を超え、まちの発展を支えている。

『加西子ども議会の取組について』と『市民との意見交換会の取り組みについて』を、加西市議会中右議長と丸岡議会運営委員長から説明を受けた。

●『加西こども議会の取り組みについて』 当時の議長の発案により、令和5年から全議員の協力のもと検討を開始した。令和6年3月定例会後から詳細を協議し、7月に第1回が開催された。

事前に、開催に向けてこども議員候補者に市議会の仕組みや議員の役割等を説明するオリエンテーションを開催するとともに、議長から任命書とこども議員バッジを授与した。本番のこども議会は、議場を会場に18名のこども議員が市政について一般質問を行った。

参加者の反応として、こども議員と保護者にもアンケートを実施した中で、「市議会への理解が深まった」「自分の思いを伝えられた」等、選挙や議員に対する肯定的な回答が多くあり、保護者の議会への関心も高まった。

第2回開催に向けた改善点は ①事前のオリエンテーションは平日で、本番開催日は日曜日にするよう調整する ②再質問の時間を設ける ③事前オリエンテーションも議員が行う

これからも主権者教育の重要性が高まるため、継続して実施していく方針だ。

●『市民との意見交換会の取り組みについて』 議会基本条例で年2回以上の開催を定めており、これまでに25回実施している。議会報告やテーマ別意見交換等、様々な取り組みを試みてきた。その結果、現状は議会報告と市民生活に関心の高いテーマについて、グループワークによる意見交換を実施。この方法で発言しやすい雰囲気となり、若者の参加も増加している。

ここで出された意見や要望の内容は、議会で取りまとめ執行側に送付し、課題や要望の共有を図っている。

加西市議会では、平成22年の議会基本条例制定からの取り組みを通して、議員活動の透明性と市民意見の反映の努力を重ねてきたことが理解できました。また、条例への理解を深めるために、議員の任期開始時と2年経過時に議員研修を行うとともに検証を行うことや、こども議会の改善検討を行い実施につなげるなど、改革の継続の大切さを確認できた研修でした。

議会運営委員会視察研修(R7年度) 報告2

福知山市は、主要幹線道路のほかJR山陰本線や福知山線、京都丹後鉄道が行き交う北近畿の交通の要衝地だ。平成18年に1市3町が合併し、面積552㎢、現人口約74,000人の現在の福知山市となった。

『議会基本条例の検証評価について』と『議会改革の取組について』、議会運営委員長及び議会改革検討会議委員長他から説明を受けた。

●『議会基本条例の検証評価について』 議員による自己評価で実施されている。評価は「検証評価シート」を用いて行われ、各会派でシートの協議と評価を行い、それを議会で集約する。検証評価サイクルは、議員の任期終了までの4年間で行い、次回は令和8年度下半期に実施する予定だ。

これまでの課題として、条例制定時に具体的な目標設定がなかったため、評価が困難だったことがあげらる。今後は、議会運営委員会会議録や委員会審査資料の公開、SNSの導入、モニター制度の導入、オンラインを活用した市民意見交換会、政策チェック機能の強化などが、目標とされる。

●『議会改革の取り組みについて』 大きく3点の取り組み方向がある。

①情報公開の推進 : *議案賛否の公開 *政務活動費の使途・収支報告の公開 *役職選出に係る所信表明会の実施 *委員会審査等のライブ中継・録画配信の導入 *議長の議会報告活動 *議員の請負の状況の公表

②市民参加の推進 : *議会報告会 *出張委員会の実施 *行政視察研修報告の実施 *高校生フレッシュ議会 *議員定数を考える市民意見交換会 *傍聴者への取り組みの充実

③議会の機能強化 : *議決事項の充実 *議員研修の充実 *災害発生時の議会の対応 *請願審査の充実 *自由討議の推進 *自由討議を踏まえた政策提言 *議会政策検討会議の設置 *市議会から市長への政策提言書の提出 *タブレット端末の活用(ICT化の推進) *オンライン会議

取り組みに向けての課題を整理し着手している。

福知山市議会は、「市民にとって身近で開かれた議会」を目指し、条例の実効性を高めるため、議会改革検討会議を設置し、改革に取り組んでいます。議会改革度調査で常に上位にランクインしており、三豊市議会としても課題項目を整理するための協議の検討の指針となる、学ぶことの多い研修でした。

議会運営委員会視察研修(R7年度) 報告1

三豊市議会議会運営委員会の視察研修が、令和7年8月5日~7日の3日間の日程で実施されました。訪問先は、京都府亀岡市と同府福知山市及び、兵庫県加西市でした。

亀岡市は京都市の西に位置し、戦国の頃より明智光秀が亀山城を築いた城下町として栄えた。昭和の大合併において1町15村で市制を施行し、今年で60周年を迎える。面積は224㎢、人口約86,000人。保津川下り、トロッコ列車、湯の花温泉が3大観光名所となっている。また、J1サッカーチームの京都サンガのホームスタジアムが誘致され、新たな活性化につながっている。

議会運営について、亀岡市議会議会運営委員会の平本委員長他委員会メンバーから説明を受けた。

●『議会基本条例の検証と見直しのサイクルについて』 当初は運用基準で2年ごとに(任期の中間年と最終年)条例の見直しを行うと定めていたが、現在は市政の動向を見定めて柔軟に対応できるよう、毎年見直しに取り組んでいる。

●『議会報告会とわがまちトーク』 議会報告会は平成22年の条例制定直後から開始され、毎年開催していたが参加者の固定化などの課題から、平成28年度からは条例も改正し「必要に応じて実施する」こととした。

わがまちトークは、議員が自治会や各種団体に出向き、意見交換を行うもので、市民意見をくみ上げる広聴活動の中心的な位置づけとなっている。一方的な議会報告会ではなく、市民との意見交換を重視している。テーマは参加者・団体の提案に基づき行われ、実施方法は「まちづくりを一緒に考える」を重視するため、ワークショップ形式を採用している。また、広聴活動として、高校生や中学生との意見交換や子育て世代が集まる場所での「突撃インタビュー」など、多様なアプローチを試みている。

亀岡市議会では、毎議会ほぼすべての議員が一般質問するなど、活発な議員活動が定着しています。このような日常の活力が議会運営全体に浸透し、結果として「亀岡らしさ」が反映された議会基本条例となっていることを、学ぶことができた研修でした。

総務常任委員会視察研修(R7年度) 報告3

「公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構」は、東京都有楽町の東京交通会館にあります。母体となる「ふるさと回帰支援センター」は2002年に設立され、今年で23年目を迎えていますが、2023年に「移住交流推進機構JOIN」と組織統合され現在の体制になっています。

高橋理事長と香川県担当の廣原うどん県移住コーディネーター他から説明を受けた。

組織統合の最大の狙いは、全国約1,700自治体の半数の850自治体を移住促進運動に巻き込むことだ。現状、「行きたい人がいるのに、よい場所が見つからない」ということだ。バブル崩壊以降の30年間で進行した格差拡大や貧困等の克服の一助となることが期待されている。

センター内には全国44都道府県のブースが常設され、相談員が配置されている。移住者の傾向と重視する点は、「仕事があるところ」が圧倒的に多く、次いで「自然環境が良いところ」「住む場所があるところ」「交通の便が良いところ」と続く。今は若い働き盛り世代が増えている。昨今は、ファミリー層が減少し、40~60歳の単身男性が多い傾向にある。女性の移住相談も増加している。

センターからは三豊市が会員になることで、再び以前に行っていたセミナーを再開するなどして、「空き家バンク」が充実していることや、市民が当たり前だと思っていることが当たり前ではなく、実は大きな価値のあることを積極的に発信することが効果的だと、提案をいただきました。