佐渡市は、佐渡島全域を市域とし、平成16年に10市町村が合併して人口68,000人余で誕生したが、現在は36,000人余である。島の面積が855㎢で東京23区や淡路島の1.5倍の大きさがある日本海側最大の島だ。

調査事項である『集落支援員・二地域居住の取り組みについて』、佐渡市役所地域振興部地域産業振興課及び、移住交流課から説明を受けた。

●『集落支援制度の取り組みについて』 全島が一行政区となったことで地域課題の把握や行政サービスが届きにくいということに対して、令和3年度から支所・行政サービスの組織体制強化に着手した。

「地域相談員」:市のOBを中心に、行政と集落のつなぎ役として地域要望や情報収集、事業化検討を行う。会計年度任用職員として、21地域の専任で各支所に配置されている。

「地域活動支援員」:佐渡市の掲げる主要政策を推進するために、主に首都圏の大学(相模女子大・東洋大・芝浦工業大等15校)と連携して地域活性を担う専任職員である。特に佐渡の伝統行事の伝承や地域イベントの活性化のため、大学生等の参加を促すサポート支援を行う。当市における集落支援員は、佐渡の伝統芸能等の造詣の深い民間人に業務委託しているこの1名である。

●『二地域居住促進の取り組みについて』 UIターン政策の行き詰まりから、より気軽に地域と関わる仕組みとして、二拠点居住を重視している。人材創出社会のため、スタートアップを支える仕組みを充実するとともに、地域活性化法の改正を受け「二拠点移住広域促進計画」を新潟県内で初めて策定し、二地域居住を推進している。

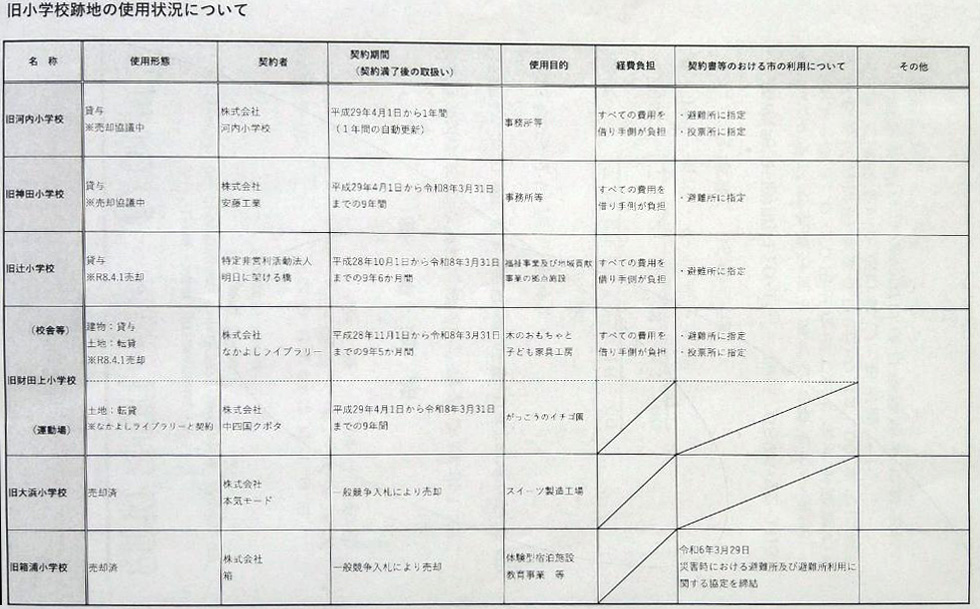

移住支援施策は二つの切り口で展開している。 ①「スタートアップ支援」と「企業誘致」として、※廃校や佐渡汽船ターミナルの空きスペースうを活用したインキュベーションセンターや、コワーキングスペースを整備し、ワーケーションによる企業を支援している ※県と連携したビジネスコンテストで雇用機会拡充補助金の活用促進をしている ②「受け入れ促進と定着支援」は、※「さどくらしテラス」で〈住む〉〈働く〉〈暮らす〉の相談の受付 ※「お試し住宅」で保育園留学でお試し入園による佐渡の暮らしを体験 ※「就業支援」で多様な働き方を支援する、地域づくり事業協同組み合の運営や医療・介護・福祉分野の奨学金制度で若者の定着促進 等

二地域居住政策とそれに関わった若者に、定住を促す集落支援政策を複合的に、しかも関係性をもって展開していることに、気づき多い研修でした。