19日(日)の告示から3日目に入りました。21日(火)から街頭演説を開始しました。限られた期間にどのような手法が採れるのか試行錯誤しています。とにかく今できることを実行しています。候補者本人しかできないことは、自らが語ることです。交差点や道端で、ハンドマイクを片手に絶叫してきました。

三豊市議会議員候補の たくままさし です。○○地区の皆様に たくままさし の立候補にあたっての想いをお伝えしたいと、この場に立っています。

三豊市は、合併して早9年目に入っています。3回目となるこの選挙は、三豊市のこれからのまちの形を決定づける、重要な位置づけとなるものです。なぜなら、これまでの2期8年の間に、三豊市議会が積み重ねてきた決断の数々を、具体的施策へと実現していく期(時)となるからです。

たくままさし は、自身のこれまでの活動を礎にして、更なるステージに向けて明確な施策を指し示さねばならないと考えています。その大本となる指針は 「まちづくりは 人づくり」 であるということです。そこで、たくままさし は、5つの施策を掲げています。

1つは、子どもたちに自ら学ぶことの楽しさに気付いてもらうための、教育環境の充実です。たくままさし は、学校図書館の充実を進めます。

2つは、乳幼児期から、子どもたちの成長期に相応しい、生きる力の基本を身に着けさせる、支援拠点づくりを応援します。

3つは、二つの市立病院を統合して、医療、介護、保健のすべてがそろう、地域包括ケア体制の構築を図ります。

4つは、公共施設を市民の皆様のアイデアとパワーで、新たな利活用によって、新たな価値を生み出すよう推進します。

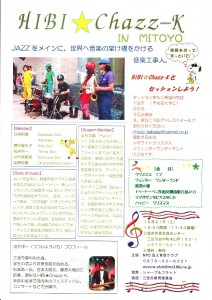

5つは、国際化が加速する今、外国人とのコミュニケーションがとれる、英語教育の強化は欠かせません。外国人講師制度の充実と、ふる里の文化と日本の伝統を身に着けて、世界へ打って出る若者とその雇用の受け皿となる、企業育成と産業振興を進めます。

【人は受け継ぎ 生き 育て 伝える】 これが私の生き方の指針です。地域やまち、国が繁栄し続けるためには、この循環が途絶えてはなりません。

「この地で生き育つ」老いも若きもが、心楽しく、安心して暮らせる三豊市を実現していきたいのです。そのために、たくままさし は この豊中とともに生きていきます。そして、活力ある三豊市を創っていきます。

10年前に豊中町議に立候補した時の初心を、決して忘れることなく進んでまいります。なにとぞ、皆様お一人おひとりの力をお貸しいただき、 たくままさし を再び三豊市政に送り出してやってください。心よりお願いし、私の想いといたします。

明日から本格的に、人よりのする場所で選挙カーでの街頭演説を開始します。見かけたときは、お声がけください。